Una izquierda darwiniana: Política, evolución y cooperación de Peter Singer

La serie de libros «Darwinismo hoy» intenta cubrir varios temas diversos de la teoría darwiniana moderna en su aplicación a los seres humanos, cada título escrito por una figura destacada de la moderna teoría evolutiva. Se trata de ilustrar brevemente alguna cuestión sobre la que la teoría de la evolución puede arrojar luz. Y también, de paso, popularizar esas ideas.

La serie de libros «Darwinismo hoy» intenta cubrir varios temas diversos de la teoría darwiniana moderna en su aplicación a los seres humanos, cada título escrito por una figura destacada de la moderna teoría evolutiva. Se trata de ilustrar brevemente alguna cuestión sobre la que la teoría de la evolución puede arrojar luz. Y también, de paso, popularizar esas ideas.

La moderna teoría evolutiva y en particular la psicología evolutiva (precedida en su momento por la sociobiología) han vuelto del revés el modelo político y social tradicional sobre el ser humano. De ser considerado como un ente aislado del resto de la naturaleza cuya cultura, psicología y orden social eran producto del azar, de la educación y de las condiciones sociales y económicas, la visión evolutiva lo encaja firmemente en el reino animal y aspira a deducir su comportamiento y psicología, su naturaleza humana, de su pasado como animal sujeto a las leyes del darwinismo que se aplican a cualquier otra forma viva sobre la Tierra. Es decir, de considerar al ser humano una hoja en blanco sobre la que cualquier cosa podía escribirse, ahora se lo considera un animal con un conjunto innato de comportamientos y características. La evolución aplicada a la psicología y a la sociología saca a la luz comportamientos invariantes en todos los seres humano, abarcando incluso fascinantes descubrimientos sobre nuestros comportamiento sexual (véase, por ejemplo, Anatomía del amor de Helen Fisher), social e incluso moral (véase, por ejemplo, The Moral Animal de Robert Wright). No es por tanto sorprendente que esas aproximaciones a la condición humana sean importantes y polémicas.

Lo sorprendente no es el cambio de visión, sino que las ciencias sociales considerasen durante tanto tiempo la idea de que una persona era un ser perfectamente maleable, separado de las fuerzas evolutivas que afectan a cualquier otro animal. El fallo es evidente: ¿qué sentido tendría que la naturaleza crease un animal que tuviese que aprenderlo todo desde el principio?

La izquierda darwiniana podría considerarse, quizá, el título más arriesgado de esta colección. Es más un manifiesto político que un libro de biología, y aspira a demostrar que es posible una izquierda que acepte los nuevos descubrimientos sin por ello dejar de ser izquierda. En este caso, la izquierda no se entiende como fuerza política, sino como cuerpo de pensamiento, eso que mueve a ciertas personas a actuar a favor de ciertas causas.

La tesis de partida del autor es que el marxismo aceptó con alegría la teoría de la evolución, porque hacía innecesario a Dios, pero sólo hasta cierto punto. Admitía que la evolución había creado los cuerpos de los seres humanos, pero negaba que tuviese nada que decir sobre las formas que adoptaba la sociedad humana. La tesis fundamental del marxismo es la perfectibilidad de la especie humana con un simple cambio del orden social. Pero eso choca con el mismo fundamento de la evolución, que es un proceso continuo y que nunca alcanza un estado de perfección final. «La evolución no conlleva ninguna carga moral, simplemente ocurre» (p. 23) dice el autor para luego añadir «La teoría materialista de la historia implica que no existe una naturaleza humana fija» (p. 37) lo cual choca con gran parte del cuerpo de datos de la evolución y la psicología evolutiva. Peter Singer caracteriza la posición de la izquierda con estas palabras: «la noción de que la evolución darwiniana se detiene en el alba de la historia humana y que toman el relevo las fuerzas materialistas de la historia» (p. 36). El fracaso de esa visión está claro: «En el siglo XX el sueño de la perfectibilidad de la especie humana se ha convertido en las pesadillas de la Rusia estalinista, la China de la Revolución Cultural y la Camboya de Pol Pot» (p. 47).

La tesis central del volumen se resume en una única frase: «La izquierda necesita un nuevo paradigma» (p. 13), y en un desafío: «¿Puede la izquierda trocar a Marx por Darwin y seguir siendo izquierda?» (p. 15). La respuesta del autor es un sí sin condiciones. Para ello intenta despejar varios errores tradicionales sobre la teoría de la evolución e intenta así mismo ofrecer una idea de las recientes investigaciones que apuntan a la existencia de una naturaleza humana subyacente. Pero el mito más persistente, y que por tanto intenta despejar en varias ocasiones, es que lo natural es bueno. No, nos dice, de un ser no hay que deducir un debe ser. Por ejemplo, del hecho de que los seres humano construyan siempre jerarquías (incluso en aquellas sociedades en que las jerarquías han sido supuestamente eliminadas por decreto) no debe llevarnos a pensar que las jerarquías son buenas. Simplemente, nos dice, no se puede construir una sociedad mejor desde la ignorancia y negando los hechos. Si existen patrones comunes al comportamiento y a las sociedades humanas, es mejor conocerlos para poder intentar cambiarlos: «Estar ciego a los hechos de la naturaleza humana es arriesgarse al desastre» (p. 56). Es decir, conseguir una sociedad mejor no va a ser tan fácil como se creía, pero esa dificultad no implica imposibilidad.

Pero la evolución ofrece también su rayo de esperanza. Si aparentemente, la visión tradicional del darwinismo apoya la tesis del egoísmo extremo, y por tanto, del capitalismo más salvaje, las nuevas investigaciones aportan otro punto de vista. El comportamiento altruista y cooperativo es también producto de la evolución, y se manifiesta en el hombre y en muchas especies. La naturaleza también ha creado animales capaces de cooperar y de sacrificarse por el bien de otros. En este respecto, el capítulo titulado «¿Competencia o cooperación?» es el más interesante y el núcleo fundamental de la tesis del autor. Se discuten distintos modelos cooperativos, se habla del dilema del prisionero y se discute la necesidad de «devolver la moneda» (de no cooperar con los que no cooperan), todo ello porque: «La izquierda darwiniana, al comprender los prerrequisitos para la mutua cooperación a la vez que sus beneficios, se esforzaría por evitar las condiciones económicas que crean parias» (p. 74).

En el capítulo final, el autor señala los mitos que la izquierda tradicional debería abandonar (negar que existe la naturaleza humana, utilizar sólo la revolución, la educación y el cambio social como instrumentos, aceptar el modelo tradicional del origen de las desigualdades) y delinea las condiciones de una nueva izquierda darwiniana: aceptar la existencia de una naturaleza humana, no deducir de lo «natural» lo «correcto», promover estructuras que animen a la cooperación, etc. Pero advierte: «En algunos aspectos, esto es una visión muy rebajada de la izquierda, que sustituye sus ideas utópicas por una visión fríamente realista de lo que es posible alcanzar» (p. 87).

Este pequeño volumen por sí sólo demuestra las debilidades y puntos fuertes de la serie. El autor, evidentemente, está discutiendo un asunto que escapa a la estricta visión científica, al tratarse de un tema político. La evolución no puede decidir si la derecha o la izquierda tienen razón. Por tanto, es tremendamente subjetivo en sus planteamientos y debe tomarse como la posición de Peter Singer sobre esos asuntos. En particular, los capítulos dedicados a justificar la visión darwiniana de la especie humana (y especialmente, la existencia de una naturaleza humana) son los más débiles del libro. El autor debe limitarse prácticamente a enumerarlos, sin ofrecer los datos que apoyan esas conclusiones, mientras que en un volumen mayor se discutirían más ampliamente experimentos y datos concretos. De hecho, el volumen es tan corto que apenas puede ofrecer premisas y conclusiones, con unas pocas páginas de justificación científica en medio.

Por otra parte, la misma brevedad del volumen obliga a no apartarse del tema. La posición está claramente definida y sirve, como es el propósito de la colección, para divulgar los nuevos avances en teoría de la evolución. Se trata en suma de un libro provocador e interesante, que debería dar mucho que pensar, pero que se resiente de las limitaciones de espacio que le impiden discutir más ampliamente la parte científica. Se lee, en suma, como punto de partida de posteriores, e intensas, reflexiones e investigaciones por parte del lector.

Publicado originalmente en El archivo de Nessus.

La Antártida está amenazada. El tratado que la protege ha expirado y la carrera por la renovación, o no, ha comenzado. Además, la naciones de la Tierra, faltas de recursos, han dirigido su mirada al continente blanco, deseosas de aprovechar sus recursos naturales. Y por si fuese poco, el cambio climático está alterando significativamente la capa de hielo que cubre el continente. Cuando comienza la novela presenciamos una extraña comitiva: un convoy de camiones automáticos, con un solo ser humano a bordo, cruza el continente. El convoy es atacado y uno de los camiones robados. ¿Quién, en medio de un continente helado, puede haberlo hecho? ¿Y por qué? ¿Qué relación hay con los problemas de la Antártida?

La Antártida está amenazada. El tratado que la protege ha expirado y la carrera por la renovación, o no, ha comenzado. Además, la naciones de la Tierra, faltas de recursos, han dirigido su mirada al continente blanco, deseosas de aprovechar sus recursos naturales. Y por si fuese poco, el cambio climático está alterando significativamente la capa de hielo que cubre el continente. Cuando comienza la novela presenciamos una extraña comitiva: un convoy de camiones automáticos, con un solo ser humano a bordo, cruza el continente. El convoy es atacado y uno de los camiones robados. ¿Quién, en medio de un continente helado, puede haberlo hecho? ¿Y por qué? ¿Qué relación hay con los problemas de la Antártida? Christopher Priest es uno de esos autores con un tema fundamental, al que regresan obsesiva y metódicamente. El suyo, en particular, es la curiosa relación entre lo real y lo imaginario, o, la relación entre la ficción que finge ser real y la realidad que finge ser ficticia. En sus novelas y cuentos todo se entremezcla y nada, absolutamente, nada es lo que parece. De pronto, un personaje al girar una esquina, se ve transportado a otro mundo irreal y fantástico, como en el caso de The Affirmation. O de pronto la realidad resulta no ser lo que parece, como en The Extremes.

Christopher Priest es uno de esos autores con un tema fundamental, al que regresan obsesiva y metódicamente. El suyo, en particular, es la curiosa relación entre lo real y lo imaginario, o, la relación entre la ficción que finge ser real y la realidad que finge ser ficticia. En sus novelas y cuentos todo se entremezcla y nada, absolutamente, nada es lo que parece. De pronto, un personaje al girar una esquina, se ve transportado a otro mundo irreal y fantástico, como en el caso de The Affirmation. O de pronto la realidad resulta no ser lo que parece, como en The Extremes. Alain de Botton demostraría después que era posible escribir un ensayo literario contando a Proust en el formato de un libro de autoayuda en Cómo cambiar tu vida con Proust, pero ya en su primera obra se embarcó en la ardua tarea de describir la relación amorosa más tópica que imaginarse pueda en el formato de un tratado de filosofía.

Alain de Botton demostraría después que era posible escribir un ensayo literario contando a Proust en el formato de un libro de autoayuda en Cómo cambiar tu vida con Proust, pero ya en su primera obra se embarcó en la ardua tarea de describir la relación amorosa más tópica que imaginarse pueda en el formato de un tratado de filosofía. Parecía imposible, pero Scott McCloud lo ha conseguido una vez más.

Parecía imposible, pero Scott McCloud lo ha conseguido una vez más. En 1588, la reina Isabel de Inglaterra es asesinada. El caos civil subsiguiente permite a la Armada Invencible triunfar y hacerse con el control del país. Aprovechando la potencia de Inglaterra, el movimiento protestante en Europa es aplastado y el Catolicismo se impone. En el siglo veinte, no se ha producido la revolución industrial, las locomotoras de vapor recorren la tierra, las comunicaciones se realizan por medio de un complejo sistema de semáforos y la Iglesia Católica domina el mundo (Inquisición incluida).

En 1588, la reina Isabel de Inglaterra es asesinada. El caos civil subsiguiente permite a la Armada Invencible triunfar y hacerse con el control del país. Aprovechando la potencia de Inglaterra, el movimiento protestante en Europa es aplastado y el Catolicismo se impone. En el siglo veinte, no se ha producido la revolución industrial, las locomotoras de vapor recorren la tierra, las comunicaciones se realizan por medio de un complejo sistema de semáforos y la Iglesia Católica domina el mundo (Inquisición incluida). Joe Matt es un dibujante de tebeos. Su vida transcurre entre recurrentes fantasía sexuales que llevan a la masturbación, una relación de desprecio y dependencia con su novia, búsquedas cada vez más absurdas de formar de escaquearse del trabajo y el coleccionismo de carretes de view-master.

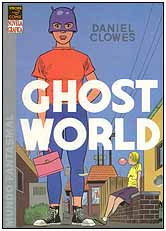

Joe Matt es un dibujante de tebeos. Su vida transcurre entre recurrentes fantasía sexuales que llevan a la masturbación, una relación de desprecio y dependencia con su novia, búsquedas cada vez más absurdas de formar de escaquearse del trabajo y el coleccionismo de carretes de view-master. En obras como Bola 8 o Dan Pussey, Daniel Clowes ha demostrado su capacidad para ver el aspecto más tarado e inadaptado de la personalidad humana. Una visión lúcida y precisa a la que no escapa el propio autor, que rara vez aparece representado bajo la luz más agradable. Pero no pretende ridiculizar, sino mostrar, y es capaz de comprender y perdonar las debilidades humanas.

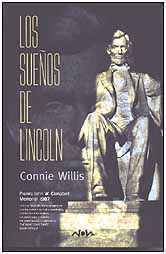

En obras como Bola 8 o Dan Pussey, Daniel Clowes ha demostrado su capacidad para ver el aspecto más tarado e inadaptado de la personalidad humana. Una visión lúcida y precisa a la que no escapa el propio autor, que rara vez aparece representado bajo la luz más agradable. Pero no pretende ridiculizar, sino mostrar, y es capaz de comprender y perdonar las debilidades humanas. Quizá sea preciso aclarar un punto sobre Los sueños de Lincoln: es una novela con tema. Es decir, trata de algo fundamental e importante para su autora, y no se oculta en ningún momento que así es. Para algunos lectores eso puede ser un problema, porque se asume que una novela no debe tratar ideas morales, como en este caso.

Quizá sea preciso aclarar un punto sobre Los sueños de Lincoln: es una novela con tema. Es decir, trata de algo fundamental e importante para su autora, y no se oculta en ningún momento que así es. Para algunos lectores eso puede ser un problema, porque se asume que una novela no debe tratar ideas morales, como en este caso.